近日,我院杨涛研究员团队联合我院“天山特聘教授”葛体达老师课题组、梅磊老师课题组、宁波大学农产品质量安全全国重点实验、浙江农林大学森林食物资源挖掘与利用全国重点实验室(原亚热带森林培育国家重点实验室),英国班戈大学David R. Chadwick教授团队、乌兹别克斯坦国家科学院等国、内外多家单位共同揭示植物甘蓝-土壤系统温室气体排放和微生物群落对覆膜的响应机制,该研究成果被JHM期刊官方中文微信号和多个国内权威学术推广平台争相报道。

《Journal of Hazardous Materials》是国际高水平知名老牌期刊,是中科院和JCR的双一区期刊,五年平均影响因子12.4。该研究成果的发表,标志着我院与国内外高水平科研机构合作迈上新台阶,也是我院新成立以来,第一篇以我院为第一单位发表的高水平科研论文。

原文链接如下:

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138895

JHM期刊官方推介原文内容应用如下:

JHM专栏:新疆大学杨涛团队 –甘蓝-土壤系统温室气体排放和微生物群落对覆膜的响应

第一作者:梁榕、梅磊

通讯作者:杨涛

通讯单位:新疆大学智慧农业学院

论文DOI:10.1016/j.jhazmat.2025.138895

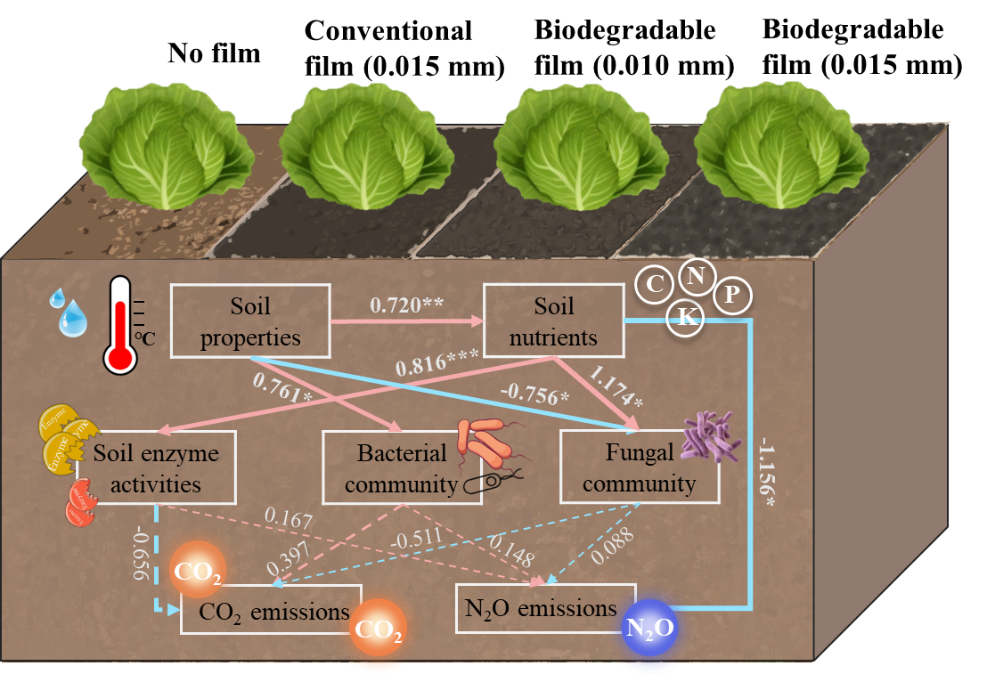

图文摘要

成果简介

近日,新疆大学智慧农业学院杨涛研究团队在环境领域著名学术期刊Journal of Hazardous Materials上发表了题为“Effects of mulches on greenhouse gas emissions and soil microbial communities in cabbage production”的研究论文。该研究基于田间试验,探究了覆盖传统和可生物降解地膜对种植甘蓝土壤性质、微生物群落和温室气体排放的影响,揭示了不同地膜类型对微生物群落的影响差异,分析了覆膜对温室气体(CO2和N2O)排放的影响。本项工作从土壤-微生物-温室气体角度阐明了生物可降解地膜替代传统地膜的可行性。

全文速览

地膜因其农艺效益在农业实践中被广泛使用,可生物降解地膜是传统聚乙烯地膜的可持续替代品,然而二者对温室气体排放和土壤微生物群落的影响差异存疑。本研究采用四种处理:NF(不覆膜)、FT(黑色传统地膜,0.015 mm)、FBS(黑色可生物降解地膜,0.010 mm)和FBB(黑色可生物降解地膜,0.015 mm),探究覆膜对种植甘蓝土壤性质、微生物群落和温室气体排放的影响。研究结果表明,不同处理间甘蓝生物量和产量无显著差异。与NF相比,FT和FBB显著减少了32.07%和26.70%的累积CO₂排放量,而FT增加了N₂O排放量,FBB减少了N₂O排放量。可生物降解地膜提高了细菌网络的复杂性和稳定性,而传统地膜则增强了真菌网络的稳定性。可生物降解地膜提高了土壤孔隙度(19.82%)、NH₄⁺(18.55%~20.19%)和DON(42.29%~85.61%)。温室气体排放的减少部分可能归因于覆膜在作物生长早期的阻隔作用。偏最小二乘路径分析表明覆膜引起的土壤水热条件变化会影响土壤养分和微生物群落,最终影响到温室气体排放。这些发现为促进土壤健康和减少温室气体排放的可持续农业实践提供了见解。

引言

覆膜作为一种传统的农业实践,可以通过调节土壤表面的太阳辐射和土壤湿度来改善作物生长环境,从而提高作物产量。多数地膜由不可生物降解的聚乙烯(PE)材料制成,其可以长时间留存在土壤中。地膜破碎产生的塑料碎片会迁移到深层的土壤中,这可能会造成持续数百年的土壤塑料污染问题。可生物降解地膜是被提出的一种有前途的替代品,因为它们容易降解且与传统地膜有着相似的农艺效益。作为切实可行的替代品,生物可降解薄膜必须和传统地膜具有相同功能,同时避免对环境造成负面影响。然而实际农业生产中,可生物降解地膜农艺性能及其对土壤生态系统影响的研究有限,许多潜在的机制和结论尚未定论。本研究以甘蓝为研究对象,选择PE地膜和两种不同厚度的可生物降解地膜,探究覆盖不同地膜对种植甘蓝土壤性质、微生物群落和温室气体排放的影响。甘蓝播种前在垄上覆膜,收获时收集并除去残膜,通过多方面比较两类代表性地膜的性能特征,旨在为不影响生产力的前提下过渡到环境友好覆膜实践提供科学见解。

图文导读

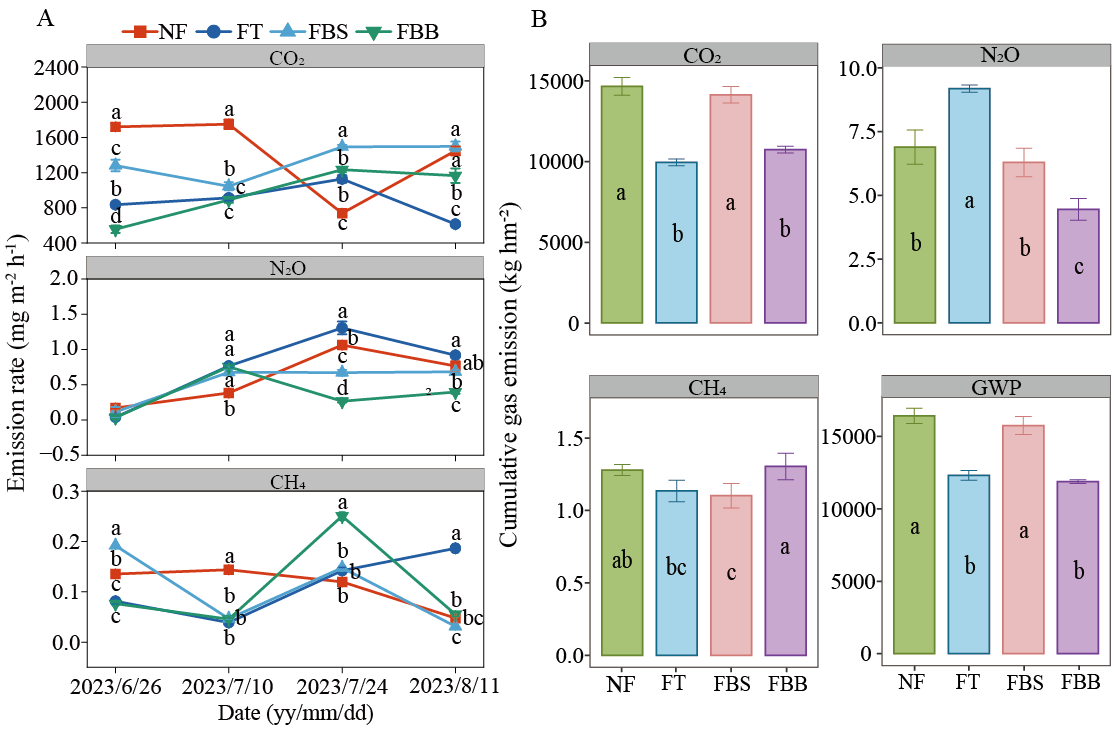

温室气体排放峰值出现在甘蓝生长后期(图1A)。覆膜显著减少了整个生长阶段CO2排放。与NF相比,FT和FBB的累积CO2排放量降低(图1B)。传统地膜显著增加了N₂O的排放,平均累积排放量可达9.19 mg ha⁻¹h⁻¹,比NF、FBS和FBB分别高出24.96%、31.49%和51.55%(图1B)。整个甘蓝种植期间甲烷的排放量可以忽略不计。年均GWP范围在11392.35到16519.59 kg CO₂-e ha之间,相比于不覆膜处理,FT和FBB分别显著降低了25.05%和27.64%(图1B)。

图1. 不同覆膜处理对CO2、N2O和CH4排放的影响。(A)甘蓝不同生长期温室气体排放量。(B)甘蓝收获期累积温室气体排放量。不同小写字母表示不同处理在同一时期p < 0.05水平上差异显著。

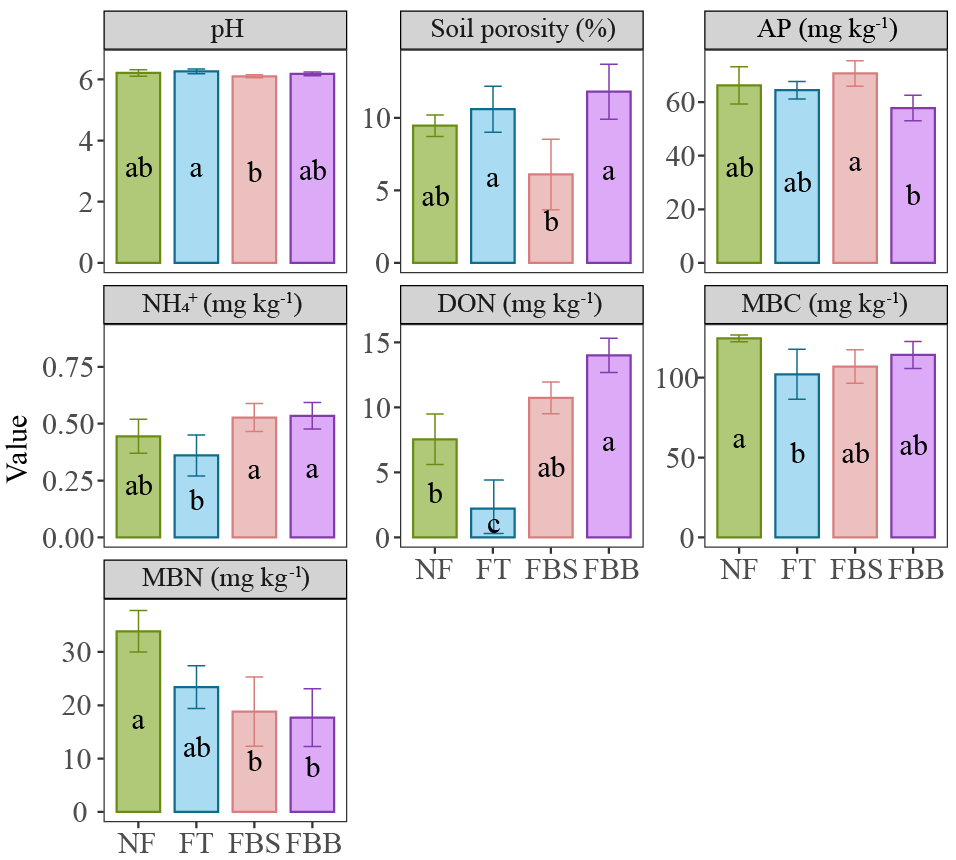

收获期不同覆膜处理对土壤性质的影响不同。FBS处理下土壤pH和孔隙度降低,NH4+和DON在FBS和FBB处理中均增加。与不覆膜处理相比,FT处理显著降低了DON和MBC,分别降低了70.68%和18.04%,FBS和FBB处理显著降低了MBN,分别降低了44.49%和47.79%(图2)。4个处理间的SBD、EC和养分含量不存在显著差异。

图2. 甘蓝收获期不同覆膜处理土壤性质的变化。不同小写字母表示在p < 0.05水平上差异显著。

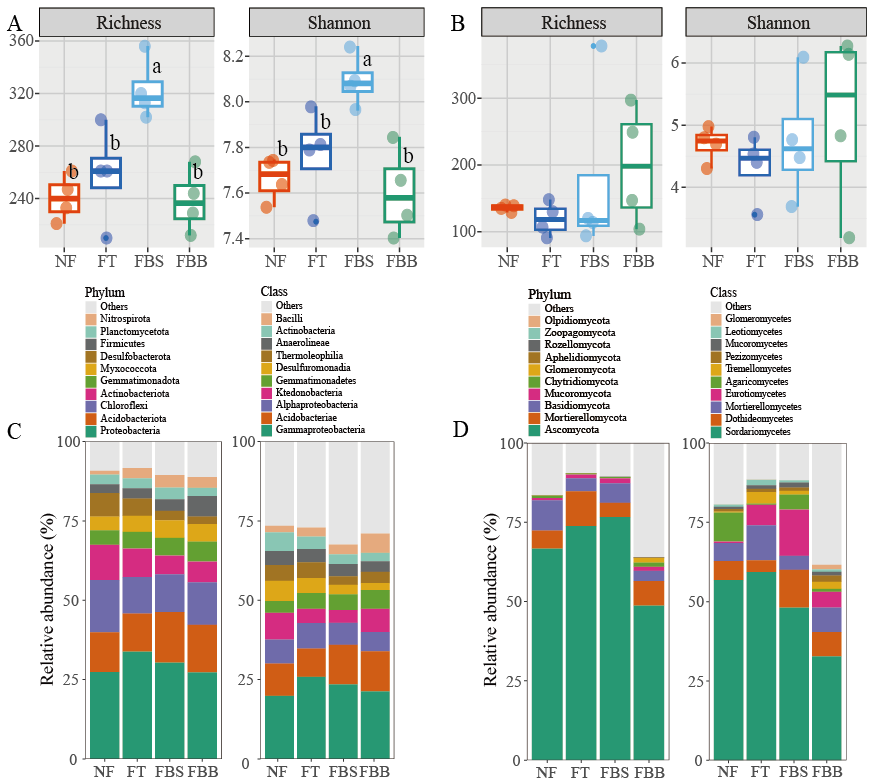

对于细菌群落而言,与NF相比,FBS显著增加了细菌丰富度和Shannon指数(图3A)。所有处理中的优势菌门主要包括变形菌门(27.29-33.82%)、酸杆菌门(11.96-15.91%)、绿弯菌门(11.48-16.47%)和放线菌门(5.90-11.17%)。与不覆膜相比,覆膜处理变形菌门丰度增加,而绿弯菌门和放线菌门丰度下降。FBS和FBB处理酸杆菌门丰度高于NF(图3C)。真菌α多样性在4个处理间不存在显著差异(图3B)。优势真菌类群为子囊菌门(48.70-76.60%),其次是被孢霉门(4.48-11.00%)和担子菌门(3.29-9.50%)。子囊菌门丰度在FT和FBS处理下高于NF,在FBB处理最低。覆膜处理降低了担子菌门的丰度(图3D)。在纲水平上Dothideomycetes和Eurotiomycetes等真菌在FBS中更为丰富(图3D)。PCoA分析显示不同处理间微生物群落组成没有显著差异。

图3. 不同覆膜处理下微生物群落的多样性和组成。(A)甘蓝收获期土壤细菌群落多样性。(B)甘蓝收获期土壤真菌群落多样性。不同小写字母表示不同处理间差异显著。(C)门和纲水平上土壤细菌群落组成。(D)门和纲水平土壤真菌群落组成。

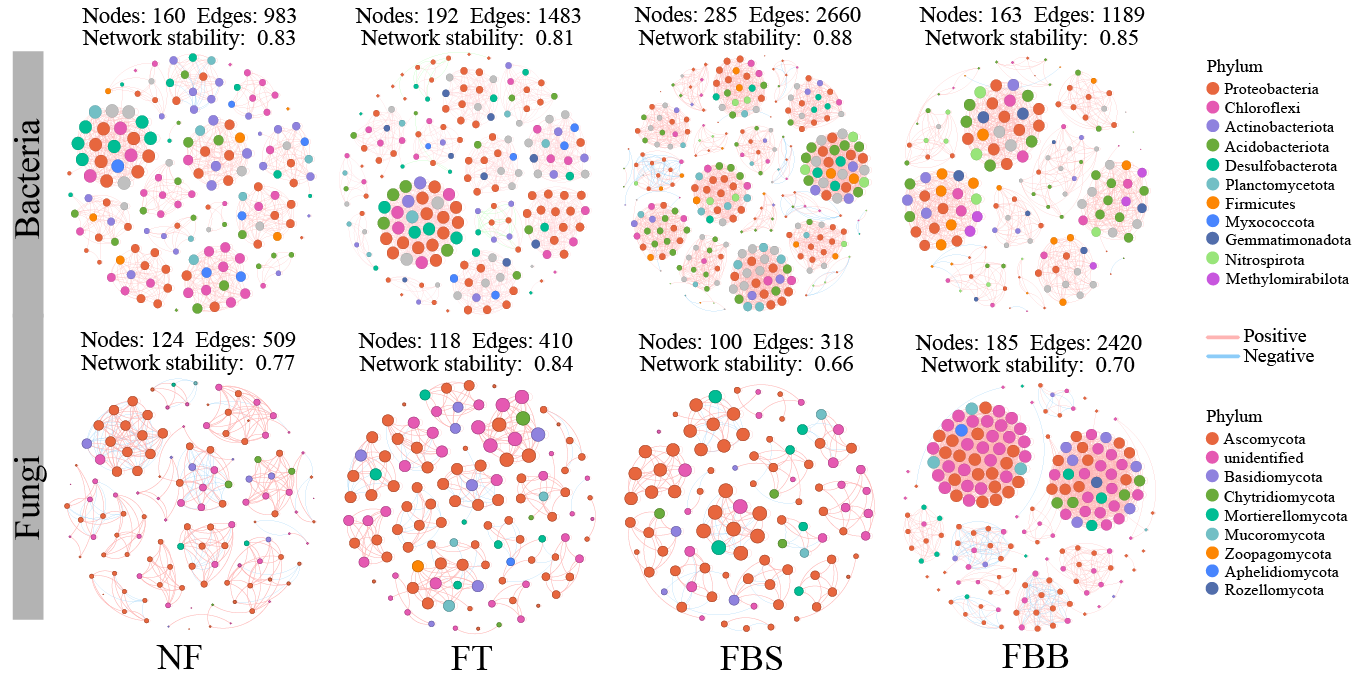

微生物共现网络为微生物群落如何响应环境变化提供了见解。FBS处理下土壤细菌共现网络的复杂性最高(285个节点,2660条连线);NF处理下土壤细菌共生网络的复杂性最低(160个节点,983条连线)。与不覆膜相比,FBS处理下的细菌网络复杂性和稳定性较高(图4)。4个处理中FBB真菌关联网络的复杂性最高,包含185个节点和2420个连线。真菌网络稳定性排序FT > NF > FBB > FBS(图4)。

图4. 不同覆膜处理下甘蓝收获期细菌和真菌群落共现网络。

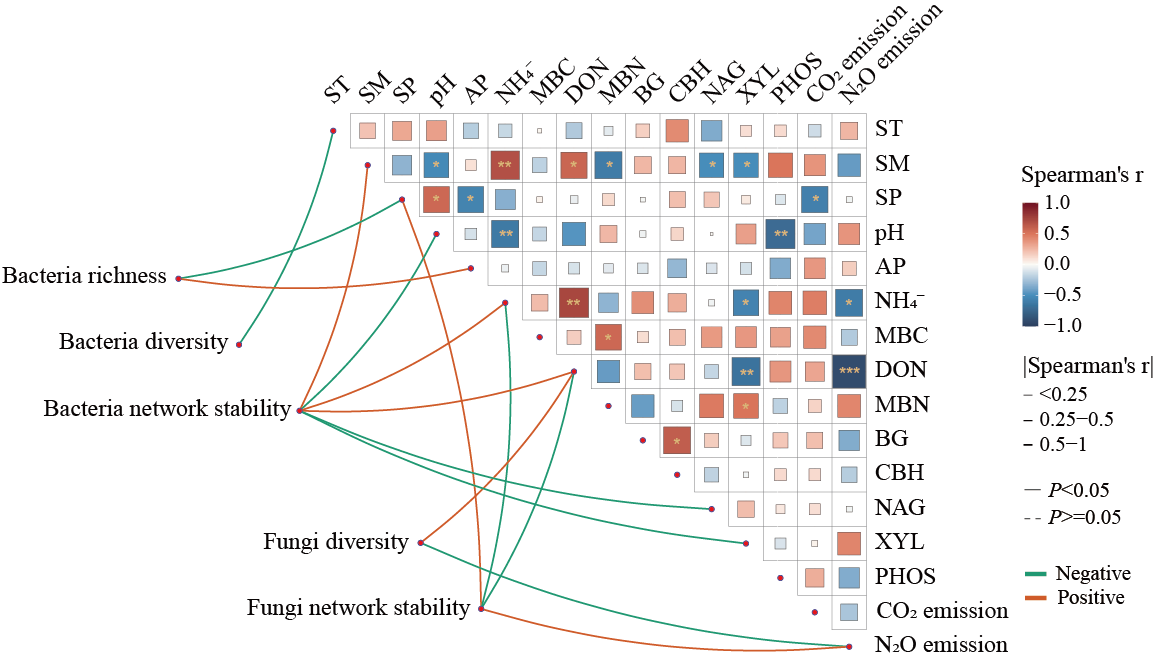

Mantel分析结果显示,细菌丰富度与土壤性质(如SP和AP)、细菌多样性与ST、细菌网络稳定性与SM、pH、养分(如NH4+和DON)和酶活性(如NAG和XYL)之间存在显著相关性。真菌多样性与DON和N2O排放相关,而真菌网络稳定性与SP、NH4+、DON和N2O排放相关(图5)。细菌与土壤养分(如NH4+和DON)相关,而真菌则相反。CO2排放量与SP呈显著负相关,N2O排放量与NH4+和DON呈显著负相关(图5)。

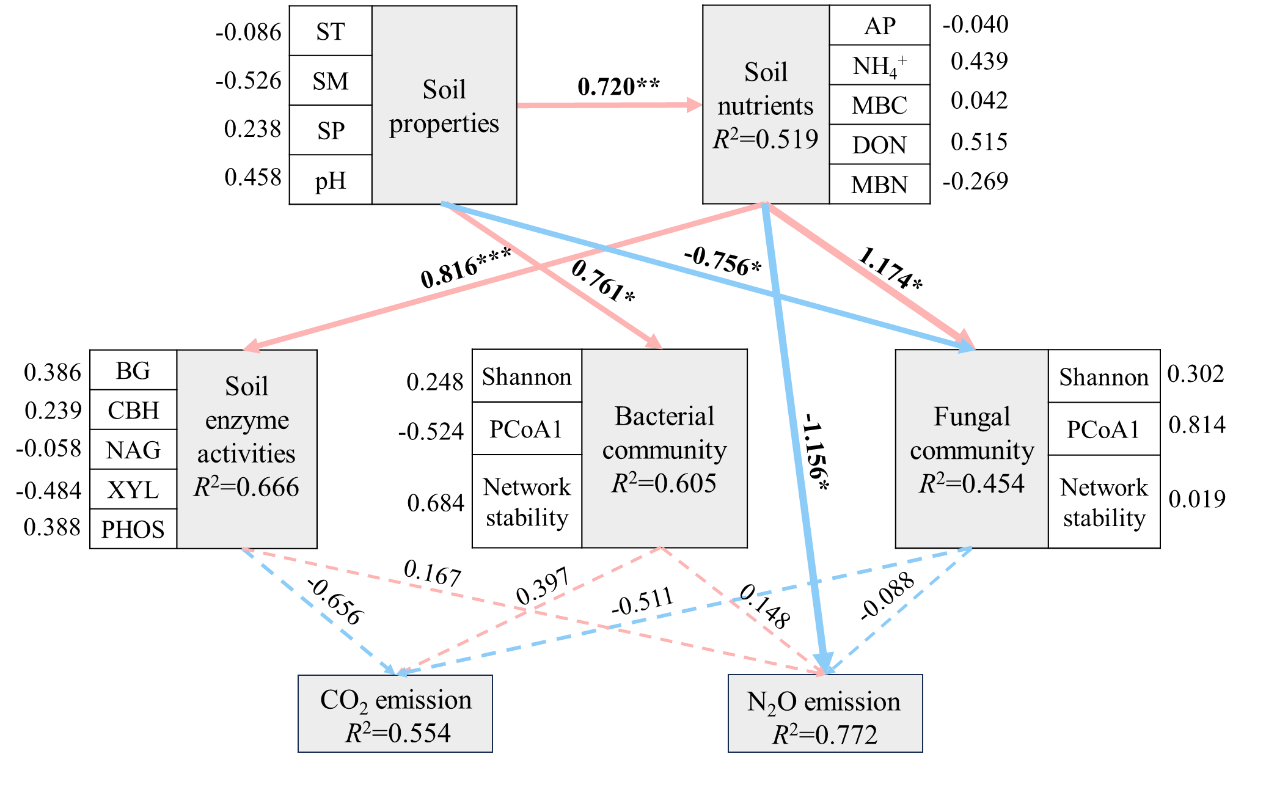

PLS-PM揭示了土壤性质、养分、酶活性、微生物群落和CO2和N2O排放之间复杂的多元关系。土壤性质变化会直接影响土壤养分和微生物群落。土壤养分直接影响土壤酶活性、真菌群落组成和N2O排放(图6)。然而除土壤养分外,其他变量对温室气体排放均无显著的直接或间接影响。细菌群落积极影响温室气体排放,而真菌群落表现出负的直接影响(图6)。

图5. 甘蓝收获期不同覆膜处理土壤性质与微生物群落的关系,*表示p < 0.05,**表示p < 0.01,***表示p < 0.001。

图6. 土壤性质、土壤养分、土壤酶活性、微生物群落、CO2和N2O排放之间的PLS-PM。箭头旁边的数字是标准化路径系数;数字后面的星号表示显著水平:***表示p < 0.001,**表示p < 0.01,*表示p < 0.05。土壤性质(ST,SM,SP,pH),土壤养分(AP,NH4+,MBC,DON,MBN),土壤酶活性(BG,CBH,NAG,XYL,PHOS),微生物群落(Shannon,PCoA1,网络稳定性)作为潜在变量集成到模型中。每个方框旁边的数字表示预测变量对潜在变量的权重。

小结

本研究强调了覆膜对土壤特性、微生物群落和温室气体排放的影响。两类地膜覆盖对多数土壤性质和作物产量影响差异可以忽略。生物可降解地膜提高了土壤细菌网络的复杂性和稳定性,而传统地膜对真菌网络的稳定性影响较大。此外,在温室气体减排方面,FBB处理下CO₂和N₂O排放量的减少,让我们看到了可生物降解地膜的应用前景,考虑到环境因素的复杂性和结果的可变性,需要更多的长期研究来全面评估可生物降解地膜对土壤健康和植物生长的影响。本研究强调了可生物降解地膜在维持土壤质量和缓解环境影响方面的潜力,为可持续农业管理提供了相关参考。

作者介绍

第一作者:梁榕,宁波大学2025级博士研究生,研究方向为新兴污染物的生态效应与机制。近年来以第一作者发表中、英文论文8篇。

邮箱:lr2251300684@163.com

共同一作:梅磊,新疆大学智慧农业学院,副研究员,硕士生导师。主要从事植(作)物抗逆与智慧育种、植(作)物营养与环境生物修复、生物大数据与细胞信号转导及新兴污染物生态影响等方面的研究。主持国家及地方级项目7项。以第一作者/通讯作者在《Industrial Crops and products》、《International journal of Biological Macromolecular》、《Frontiers in Plant Science》等期刊发表SCI论文16篇,授权国家发明专利6项。

邮箱:leimei@xju.edu.cn

通讯作者:杨涛,新疆大学智慧农业学院,研究员,博士生导师。主要从事棉花养分机器无损诊断和推荐施肥,耕地土壤质量智能提升与化肥减量,绿洲农田面源污染数智化监控与防治的创新研究工作。主持国家自然科学基金项目2项、国家重点研发项目子课题1项、中央引导地方科技发展专项1项、中央农业资源及生态保护补助资金项目2项、新疆重大科技专项子课题1项、自治区其它课题6项,以第一/通讯作者在《Environmental Research Communications》等期刊发表SCI论文近10篇,授权国家发明专利10项。

邮箱:taoyang@xju.edu.cn

JHM家族期刊包括Journal of Hazardous Materials (JHM),Journal of Hazardous Materials Letters (JHM Letters), 和Journal of Hazardous Materials Advances (JHMA)。三本期刊拥有相同的scope,侧重在环境危险物质的迁移,影响,检测,和去除。旗舰期刊JHM发表高水平科研和综述文章,JHM Letters完全开完获取,发表Letter-type科研和前沿综述文章(3000字限制,4副图/表),JHMA定位为中档开放获取期刊。